竹枝词九首·其一

刘禹锡〔唐代〕

白帝城头春草生,白盐山下蜀江清。

南人上来歌一曲,北人莫上动乡情。

译文

春天白帝城头长满青草,白盐山下蜀江水清澈见底。

当地人来来往往唱着当地民歌,没上去的北方人也动了乡情。

注释

白帝城:在今重庆市奉节县东白帝山上,下临瞿塘峡口之夔门。东汉初公孙述筑城。述自号白帝,因名。三国时刘备为吴将陆逊所败,退居于此,卒于城中永安宫。

白盐山:在今重庆市奉节县东南长江南岸。

蜀江:泛指蜀地境内河流。

创作背景

本首诗是组诗《竹枝词九首》中的第一首。这组诗当作于唐穆宗长庆二年(公元822年)刘禹锡任夔州刺史时。夔州在长江三峡的上游,地理位置十分重要。当地流行着叫“竹枝词”的民歌形式。

赏析

本诗开头两句写夔门山水雄阔隽秀之美。“白帝城头春草生”写高处。白帝城在濒临长江的白帝山上。时值春天,城头百草茂盛。一个“生”字写出百草依视线次第出现,又写出百草滋生之广。草因城脱俗,城缘草而含生机。

“白盐山下蜀江清”写低处。蜀江即指白盐山脚下的一段长江:江水清澈倒映云天,又有耸入长空的白盐山作背景,山水互映,各尽其妙。

“南人上来歌一曲”写当地人以雄山碧水为背景放声高歌。此句虽未直接写歌的内容与歌的悦耳,但因一、二两句雄阔灵秀山水的烘托渲染,便自然地表现出歌声的优美。

简析

《竹枝词九首·其一》是一首七言绝句,诗的前两句写夔门山水雄阔隽秀之美,山水互映,各尽其妙;三句写当地人以雄山碧水为背景放声高歌,以环境的烘托渲染自然地表现出歌声的优美;末句转笔写路上的异乡人受那歌声的感染,触发起思乡之情。整首诗写景秀丽、境界高远,用白描手法勾勒出耐人品味的人物形象,具有绵长婉转的民歌风情。

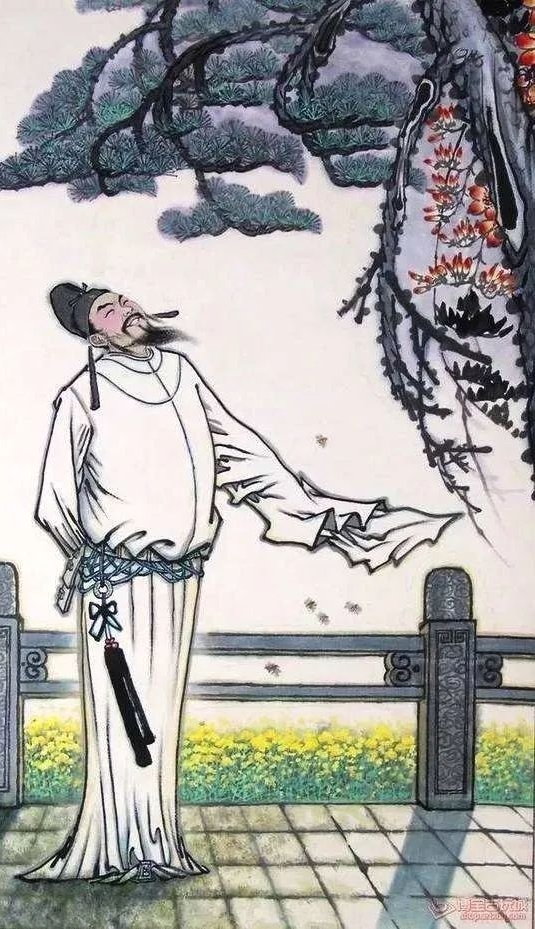

刘禹锡

刘禹锡(772年~842年),字梦得,籍贯河南洛阳,生于河南郑州荥阳,自述“家本荥上,籍占洛阳” ,自称是汉中山靖王后裔。唐朝时期大臣、文学家、哲学家,有“诗豪”之称。他的家庭是一个世代以儒学相传的书香门第。政治上主张革新,是王叔文派政治革新活动的中心人物之一。后来永贞革新失败被贬为朗州司马(今湖南常德)。据湖南常德历史学家、收藏家周新国先生考证刘禹锡被贬为朗州司马其间写了著名的“汉寿城春望”。

竹枝词(其一)

【唐】刘禹锡

杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声。

东边日出西边雨,道是无晴却有晴。

每每谈及春色,许多人都会被那些品种名贵、开得如烟似霞的繁花所惊艳,似乎只有这样的花团锦簇才足以代表春天里最活跃的气氛。

不过,真正的春色并不只是这一两处繁花似锦的景致便能够涵盖得了的,殊不知,在某个角落里,那些无名的、并不招摇的野花们也在盈盈地开放着,它们虽然安静而内敛,但内心的热烈却丝毫不亚于那些名贵花木。

每每谈及爱情,许多人都会被那些轰轰烈烈、感天动地的爱情故事所打动,似乎只有这样的爱情才得以演奏出这世间最为扣人心弦的旋律。

不过,真正的爱情并不只是一两对情深似海的恋人便能够代表得了的,要知道,在爱情的世界里,那些深藏于内心的、并不招摇的爱人们也在真挚地相爱着,他们虽然如同野花一般安静而内敛,但内心的炙热却丝毫不亚于那些被传唱了千年的爱情典范。

爱情,在尚未完全挑明之前,总有一种朦胧的美。对于少年郎是如此,对于妙龄少女更是如此。

春江水暖,那一天,一位身姿曼妙的女子款款立于水边。水里倒映着她的倩影,引得水中的鱼儿争相游了过来,不过这位美丽的姑娘似乎并没有注意到这一切。

江边的杨柳已经蒙上了一层淡淡的新绿,嫩芽正在努力地生长着,它们在用自己的方式晕染这个春天。春风拂面,眼前的景致是如此的动人,可是姑娘却并未四处张望,反倒是出神地凝望着远处漂摇于江水之上的一艘小船。

这船上,站着一个气度非凡的翩翩少年,他手里的桨并没有停下,看不出来他是朝着哪个方向而去。不过,少年在船上执桨而唱的歌声却十分清亮动人。

对于这位江边的姑娘来讲,她此时的心情是略微有些复杂的。自从确定了自己喜爱上这位少年之后,这位少年的一举一动就无时无刻不牵动着她的目光。

这是她情窦初开之时,经过了这些时日,她对于这位少年的爱慕之心不仅没有消退,反倒日益浓烈起来。然而,她却无从告知对方,所以心中半是欢喜半是忧愁。

喜,自然是眼前有了一位令自己心动的对象;愁,则是不知道他是否也对自己抱有情意。她急切地想要知道,但又怕知道,如果他对自己并无心意的话,她又该如何去面对?

这番复杂而细密的心思无人能诉,姑娘带着一颗痴心呆呆地立在江边,听着少年唱起歌来,希望能从中获得一些安慰。

突然,天气骤变。刚刚还阳光明媚,霎时间便下起雨来,而此时姑娘也从远处少年的歌声中听到了他对自己的爱慕,原来,他们之间的情意早已生根发芽,如今能让彼此都明白,对于他们来讲,着实是一件幸福而美好的事情。

这是巴蜀一地,一对不知名的青年男女之间的爱情。刘禹锡把它记录了下来,记录在了自己的《竹枝词·其一》里。

杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声。

东边日出西边雨,道是无晴却有晴。

这首原本只是流传于巴蜀地区的民歌小调,在刘禹锡的创作下,成了荣登大雅之堂的诗歌。

诗歌这种艺术形式,向来都不是凭空创造出来的。从《诗经》开始,诗歌便十分坦然而宽容地接受了民间歌谣的体裁和形式,直到诗歌的巅峰时代来临时,诗人们依旧对于民歌喜爱有加。

对于“竹枝词”来讲,它能从一种鲜为人知的民歌转化为一种流传千年的诗体,最值得感谢的一个人应该就是刘禹锡了。

“竹枝词”与那些端坐于高堂之上的文体不同,它原本就是四川东部的百姓们平日里边舞边唱、辅以短笛和鼓为伴奏的一种娱乐形式,因此,它的着眼点更倾向于对地域文化、风土人情的描摹和情感的表达,也正因为如此,它十分受人喜爱并为风土研究提供了重要的来源。

而刘禹锡能与这种偏居一隅的文化结缘则是在他人生际遇中最不得志的那段时光里。

出身于官宦世家的刘禹锡从小就在父亲身边长大,当年由于父亲在江南做官的缘故,刘禹锡有幸受到著名诗僧皎然和灵澈的指点,于是,天资聪颖的他很快便在作诗习文这件事情上有了长足的进步。

他十九岁游学长安和洛阳的时候,已是声誉高于士林之中。三年后,刘禹锡在科举及第中榜上有名,并结识了此生的挚友柳宗元。在风华正茂的年纪里,刘禹锡迎来了人生中最光彩的时期。

新近登基的君王唐顺宗深感时弊之重,于是立志于推进改革,此时的刘禹锡与柳宗元一起在重臣的推荐下开始参与到改革的事业中。

不可否认,此时的刘柳二人着实有着极为高涨的政治热情,他们将平生所学尽数投入,成了革新浪潮中的核心人物,许多意义深远的革新措施经由他们之手被推行开来。正当他们满怀信心地期待着革新成果早日实现之际,以藩镇、宦官和大官僚为首的反对派们在第一时间扼杀了他们的希望。

最高统治者的被迫让位宣告了这场革新的彻底失败。刘禹锡与柳宗元一样虽免于牢狱之苦,但却惨遭贬谪,这一贬就长达二十三年之久。

对于原来满腔热忱的改革者来讲,如今失去了施展才智的机会,心中自然是沮丧而落寞的,但是,面对命途多舛的人生,刘禹锡并没有被这种情绪带进去,不因失志而终日郁郁寡欢。

他拿起手中的笔,创作了大量的寓言诗,写下心中的愤恨和痛心,一个忠心未达的诗人形象跃然其中,这些诗篇至今读来仍能让人感情激荡。谪居的日子是漫长的,但创作却为他带来了无限的希望,以纸笔为武器的他仍旧像一个勇敢的斗士,与时政之弊端相抗争。

由于刘禹锡多次被贬至南方各地,而当地又多盛行民歌,因此他创造性地将南方的歌谣改编成了文人墨客使用的诗体,比如《竹枝词》《柳枝词》《插田歌》,等等。

如今我们看到的《竹枝词·其一》十分美妙,爱情里初见的情愫和那份心仪让读到的人都感同身受。与此同时,当我们了解了刘禹锡的际遇后,又不得不佩服他豁达而坚韧的心态。生活虽然不尽如人意,但他并没有因此而舍弃,反而顽强地寻找着生命中的善与美,这种生活态度对于现代的人们而言,又何尝不是一笔宝贵的财富呢?